若柳流の日本舞踊 代々の歴史 二世家元吉蔵の似顔絵羽子板

若柳流代々の歴史

若柳流の歴史

若柳流の歴史

初世家元若柳壽童

若柳流創立。若柳吉松と名乗っていたが、還暦を期に壽童と改名。

初世家元若柳壽童(大正6年)没

高弟の若柳吉蔵 二世家元を継承。

二世家元若柳吉蔵没

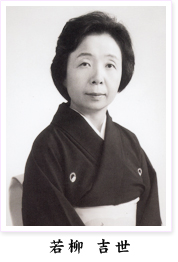

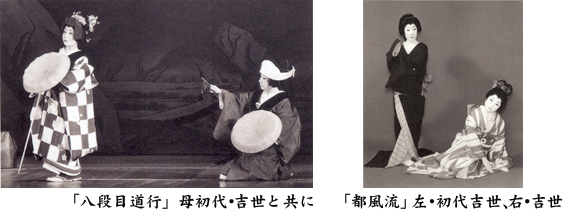

長女の若柳吉世が、西家元として継承。

西家元若柳吉世没

長女の若柳吉世が継承。

第1章

第1章 創流

創流

明治26年、若柳壽童が創流。

12歳の時、花柳流家元・花柳壽輔師の門弟となり、他の追随を許さずと、高く評価された天賦の才能を壽輔師に認められ、師自らの初名の「芳松」を与えられ、名取となる。

師と共に各座の振り付けに従事し、家元不在時の代稽古や、吉原自宅で門弟の稽古、柳橋への出張稽古に当たる。30歳の時突然商業界に転進するが、舞踊界から多大なる損失と、熱心に復帰を懇請され、再び舞踊界へ戻る。復帰後、絶大な賞賛が贈られ、名人と称されるようになった。48歳の時、壽輔師と意見を異にし独立。本名の若林と花柳に因み、若柳流を創立。若柳芳松と名乗る。以後劇場から離れ、花柳界の師匠として活躍。

明治38年、還暦を機に若柳壽童と改めた。

第2章

第2章 満流

満流

大正6年に壽童が他界。実子が皆父の偉業を継ぐ意思を持たず、壽童未亡人及び門弟たちの懇請により、若柳吉蔵が二世を継ぐ事になった。

吉蔵は落語界の第一人者である初代名人・三遊亭圓遊の長男で、15歳の時壽童に入門。17歳で名取となる。家元襲名後は、益々流派の興隆に務め、若柳舞踊研究会を設立。門下の教養に全力を注ぎ、意欲的に新作を発表し、本州はもちろん、朝鮮、台湾、満州に至るまで発展普及に努めた。又、大日本舞踊連盟の専務理事として、一流派だけでなく、日本舞踊界全体の為に大きく貢献。東奔西走の日々を送った。

第3章

第3章 起流

起流

二世吉蔵が昭和19年に亡くなり、長女の吉清が、父の偉業を継ぐ事に邁進。戦争、戦後の混乱期の中、京阪神に於いてよく流派を守り、昭和21年には、京都南座にて吉蔵三回忌追善舞踊会を盛大に開催する。昭和25年吉世と改名。その芸風は「品位のある優美さ、華やかさと独特の美しさ」と評価をうけていた。